2025年10月23日

au Starlink Directなど、スマホと衛星の直接通信サービスは災害時に役立つか?

ビジネス利用の視点から検証

2025年、スマートフォンと衛星を直接接続する通信サービスが注目されています。

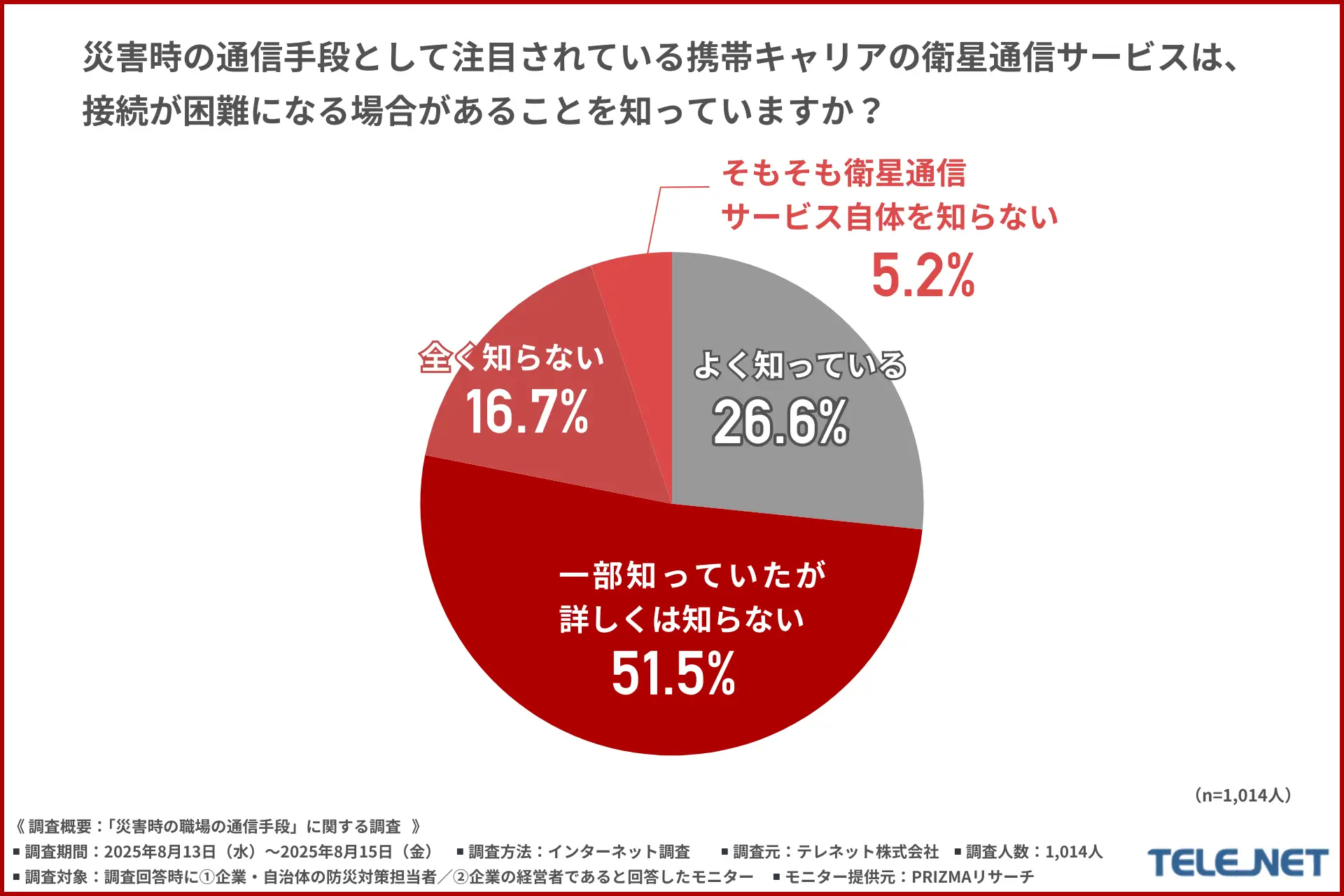

一方で、テレネットが2025年8月13日(水)~2025年8月15日(金)に行ったインターネット調査では、その懸念点について約7割以上の方が、「詳しくは知らない」「全く知らない」と回答しています。

このコラムでは、地上の通信インフラに依存せず、衛星経由でスマホに直接データを送受信できるスマホと衛星の直接通信サービスの現状(2025年10月23日時点)について解説するとともに、現段階で災害時に有効かどうかを検証します。

目次

スマホと衛星の直接通信サービスの現状

2025年のスマートフォンと衛星の直接通信サービスは、各社が競争を繰り広げながら進化しており、今後の展開が注目されます。各社の状況を見ていきましょう。

KDDI「au Starlink Direct」

2025年春、KDDIは「au Starlink Direct」を開始しました。

これは米SpaceX社の低軌道衛星ネットワーク「Starlink」を活用し、空が見える場所であれば圏外でもテキスト通信や位置情報共有が可能になるサービスです。

緊急速報メールの受信にも対応し、山間部や離島など従来通信が困難なエリアで威力を発揮します。

対応機種は開始時点で約50モデルと幅広く、一定期間の無料利用キャンペーンも実施されました。

2025年5月7日からはUQ mobileやpovoなど他社回線のユーザーにもサービスが提供され、加入者には6カ月間の無料利用が提供されるキャンペーンも実施されています

他キャリアの取り組み

楽天モバイルは、2025年4月23日に米国のAST SpaceMobile社との提携を発表し、2026年第4四半期に、衛星経由でのビデオ通話も可能なサービス「楽天最強衛星サービス」を開始する予定です。

NTTドコモは、2026年夏の開始を目標に低軌道衛星を活用した直結通信を計画中。詳細仕様は未公表ですが、ドコモもこの分野に取り組んでいます。

また、ソフトバンクも同様に2026年度内のサービス提供を計画。衛星の選定や機能詳細は今後発表予定ですが、他社と同様にこのサービスに参入する予定です。

スマホと衛星の直接通信サービスが注目される背景

各社がスマホと衛星の直接通信サービスに取り組んでいますが、それらの目的や背景はどのようなことが挙げられるかを見ていきましょう。

通信の普及とデジタルデバイドの解消

通信インフラが整備されていないエリアが残る中、特に山間部や離島など、従来の通信手段ではアクセスが難しい地域において、衛星通信による通信手段の提供で、デジタルデバイド(情報通信技術の利用における格差)を解消することが期待されています。

災害時の通信手段確保

災害時には地上の通信インフラが損傷することが多く、迅速な通信手段が求められます。衛星通信は、地上の基地局が機能しない状況でも利用できる可能性が高いため、緊急時の安否確認や情報伝達に役立ちます。各社はこの機能を強化することで、災害時の通信インフラの冗長性を高めようとしています。

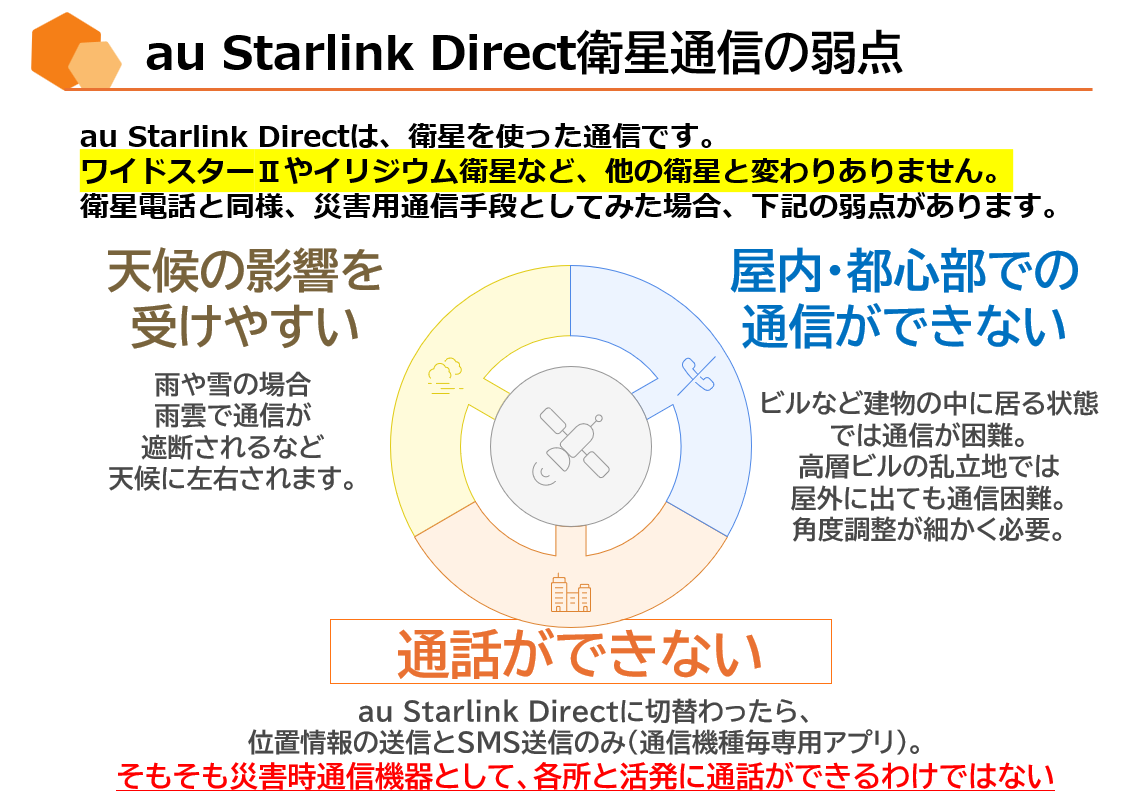

一方で、屋内やビル陰、厚い雨雲の下など、空が開けていない環境で通話ができない点は、衛星電話と同様です。

技術の進化と競争

衛星通信技術の進化により、スマートフォンと衛星との直接通信が可能になったことを受け、各キャリアは新たなサービスを提供することで競争力を高めようとしています。

その中でKDDIが「au Starlink Direct」を先行して提供したことにより、他のキャリアも同様のサービスを開始する動きが加速しました。

市場の期待と競争

これらのサービスは、特に自然災害時や通信インフラが脆弱な地域での利用が期待されています。各社は「圏外をなくす」ことを目指しており、ユーザーのニーズに応える形でサービスを展開しています。

衛星電話と、スマホと衛星の直接通信サービスの

共通点と違い

衛星電話との共通点

どちらのサービスも、衛星を介して通信を行うため、地上の基地局に依存せず、広範囲にわたるエリアをカバーします。

ただし、どちらのサービスも、衛星の通信を遮る建物・木々などの遮蔽物などが空を覆っていないことが条件となり、また、厚い雨雲がある場合は繋がりづらいなど、天候にも左右されます。

空が開けている環境であれば、地上の通信インフラが利用できない山間部や離島などの地域での通信を可能にすることができます。

衛星電話との違い

まず挙げられるのは、費用面です。衛星電話が通話料・端末代とも高額なのに対し、スマホと衛星の直接通信サービスは、追加料金なしで提供されるなど、比較的低価格で使用できます。

また、専用端末が必要な衛星電話端末は、サイズも大きめでアンテナ付きのものが多いのに対し、スマホと衛星の直接通信サービスは、このサービスに対応している機種に限られますが、一般的なスマホで使用ができます。

一方で、衛星電話の方が便利な側面もあります。通信について、衛星電話は音声通話やSMS、低速データ通信が可能ですが、スマホと衛星の直接通信サービスは、現状においてはテキストメッセージが中心であり、音声通話や高速通信は未対応となっています。

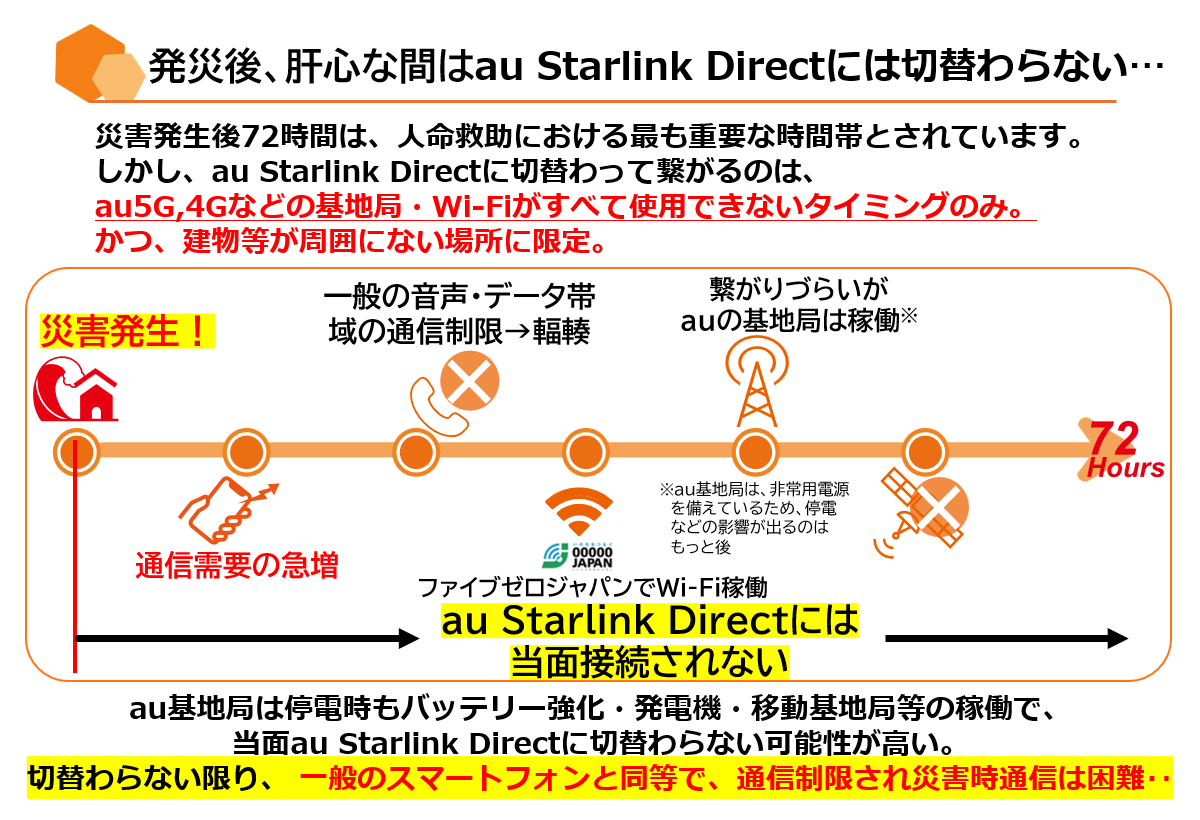

また、衛星電話はアンテナを開けた空に向けることができ、厚い雨雲などを含む遮蔽物がなければいつでも繋がりますが、現状のスマホと衛星の直接通信サービスでは、LTEやWi-Fiが利用できない状況でのみ衛星通信に切り替わる設計になっているため、それらが生きている状態では、衛星通信に切り替わりません。

衛星電話は業務用途に強く、音声通話が必須の場面での活躍が期待でき、スマホと衛星の直接通信サービスは、現状では個人ユーザーや一般企業の補助的な通信として適していると言えるでしょう。

スマホと衛星の直接通信サービスは

災害時に使用できるか?

ビジネスシーンでの災害時通信手段として考えたとき、答えは「現状では制約が多く、厳しい」という結論になります。

スマホと衛星の直接通信サービスで利用が想定される被災状況としては、個人が台風や高波によってフェリーや飛行機が欠航し、島が孤立し、地上の通信インフラもダメージを受けて停波してしまうなどの被災・孤立時や、登山時の遭難・滑落時、海上で状況急変やエンジントラブルなどで寄港が難しい場合などに、所在地の位置情報と状況をテキストで送信し、救助要請をするなどのシーンが考えられます。

一方で、就業時の被災では、下記の側面から、利用に制限が多く、厳しいと言わざるを得ません。

【現状のスマホと衛星の直接通信サービスの、災害時利用における制限】

- ● 就業時はビルの高層階など屋内に居ることも多く、災害時にはエレベーターが止まることも多い。また、建物内を移動しながら通話をしたいシーンも多く、連絡や情報共有の度に、空が開けた屋外に出ることは困難。

- ● テキストメッセージの送信だけで、具体的な被災状況や各部署の現状把握を行うことが困難

- ● 現状のスマホと衛星の直接通信サービスでは、LTEやWi-Fiが利用できない状況でのみ衛星通信に切り替わる設計になっているため、各キャリアの基地局が稼働している場合、たとえ通信が輻輳していても、通常のLTE、Wi-Fi通信が優先されるため、自動的に衛星通信に切り替わらない。

通信キャリア各社は、東日本大震災以来、基地局の電源供給体制を強化しており、停電による基地局の停止を防ぐための取り組みが進められています。予備バッテリーや発電装置などで、停電時でも最大72時間程度の稼働が可能と言われています。

つまり、負傷者や埋没者の救助が最も効果的に行える時間として「72時間の壁」と呼ばれる大切な3日間において、スマホと衛星の直接通信サービスは、衛星通信に切り替わらない可能性が高いのです。

上記のように、衛星通信であるが故の制限と、スマホと衛星の直接通信サービスの現状における制限の両面から、企業・団体の災害対策・BCP対策としての活用は、厳しい状況です。

災害時用通信手段は、

繋がりやすさと情報共有のスムーズさで選ぼう

そこで、災害時の通信手段としてお勧めしたいのが、災害用に特化して開発された当社の防災機能ワンパッケージ無線機「ハザードトーク」です。

ハザードトークは下記の特徴から、多くの自治体様や企業団体様から、災害時の通信手段としてご選択いただいています。

【ハザードトークの主な特徴】

- ● ハザードトークはNTTドコモの法人専用データ帯域を使用し、音声を非常に軽いデータに変換して通信を行うため、輻輳の影響を受けづらい

- ● ハザードトークはNTTドコモとソフトバンクのデュアルSIMに対応。2キャリアで通信を冗長化。

また、オプションで基本料0円の4キャリア自動切換えモバイルルーター「N3アクセス」を併用いただければ、NTTドコモ、au、ソフトバンク、楽天モバイルの大手4キャリアの中から最も電波状況の良いキャリアの回線に自動的に接続。1台で4重のバックアップに。

- ● ハザードトークは耐災害性のため、基地局に自動アクセスしてセッションを張り、NTTドコモの通信網に入りやすくしているため、無線通話開始時に回線接続の待ち時間がかかりません。PPTボタンを押してすぐに通話が開始できます。

- ● ハザードトークはグループ通話機能により、複数人への一斉連絡が可能です。また、無線通話は自動録音ができ、離席時や聞き直しにも便利。グループ通話はグループ会社や取引先など、他社間でグループを組むことも可能です。

- ● 写真や動画を撮影し投稿するだけで、位置情報も伴い、簡単に端末間での相互情報共有や各地点の状況可視化が行えます。もちろん管理画面からも、各現場の状況を俯瞰で確認し、状況把握や指示出し、対応の優先順位付けが容易になります。(国土交通省NETIS登録技術)

- ● エリアメールより早いタイミングで、現在居る地点の災害情報をお知らせする機能も搭載。(特許取得済み。国土交通省NETIS登録技術)

「揺れるまでに5秒あれば、予告なしの時に比べて80%死傷率が軽減できる」との研究 (出典:東京大学生産技術研究所目黒研究室のレポート「緊急地震速報導入による社会へのインパクト」)があります。

揺れまでの時間と予測震度、揺れまでのカウントダウンを画面だけでなく、音声でも通知し、避難行動の猶予時間を1秒でも長く確保します。

- ● 平時はスマートフォンとして使用可能。

ハザードトークは、080、090などの電話番号や、050プライムでの通話も可能です。テザリングやアプリのインストールもOKです。現在お使いの電話番号を引き継ぐこともできます。

- ● 地震速報と連動した安否確認システムも搭載。配信条件を事前に設定でき、地震速報などと連動して自動で指定エリアの従業員やご関係者の安否・状況確認を配信し、簡単に自動集計されます。

災害時の通信手段を選択される際は、通話の繋がりやすさはもちろんのこと、迅速でスムーズな情報共有の手段として有用かという点も、ぜひ併せてご確認ください。

まとめ

- ● スマホと衛星の直接通信サービスは、現状において企業・団体における災害時通信手段としては制限が多く、適しているとは言えない。

- ● 個人での離島、登山時、海上などでの被災時、所在地の位置情報と状況をテキストで送信し、救助要請をするなどに適している。

- ● 企業・団体の災害時通信手段を選ぶ際は、災害時の繋がりやすさと、屋内でも情報共有・状況把握がスムーズにできる防災機能ワンパッケージ無線機「ハザードトーク」をご検討ください。