2025年4月16日

南海トラフ地震とは被害想定(震度・津波の高さ)と事前の備え

「いつ発生してもおかしくない」と言われている南海トラフ地震。

このコラムでは、現状の発生確率や今までの経緯、2025年に見直された被害予想や事前準備について、詳しく記載いたします。

地震を恐れるだけではなく、いざという時に慌てないよう、緊急連絡・業務継続に必要な災害時の通信手段確保や家庭での対策を見直して、有事に備えておきましょう。

目次

10年以上ぶりに見直された南海トラフ地震の被害想定

(2025年3月31日公表)

南海トラフ巨大地震による国の被害想定について、前回から10年以上ぶりに全面的な見直しが行われ、2025年3月31日に公表されました。

下の表は前回と今回、それぞれで公表された被害想定です。

<前回との比較>南海トラフ巨大地震 全国の被害想定(最悪のケース)

|

前回(2012・13年) |

今回(2025年) |

|

| 死者数 | 32.3万人 |

29.8万人 |

| 建物全壊・焼失棟数 | 238.6万棟 |

235万棟 |

| 経済被害額※ | 214.2兆円 |

270.3兆円 |

※資産等の被害と、生産・サービス低下に起因するもの影響合計

国の対策目標では、2023年度末までに想定死者数を前回想定数の8割、建物全壊・焼失棟数を5割削減を目指していましたが、死者数は前回想定と比較して8%減、建物の被害も2%減にとどまっています。

目標よりも達成状況が低くなってしまった主な原因としては、住宅耐震化や密集市街地解消の遅延などが挙げられます。

南海トラフ地震の震度や津波の高さなど被害想定

(2025年3月31日公表)

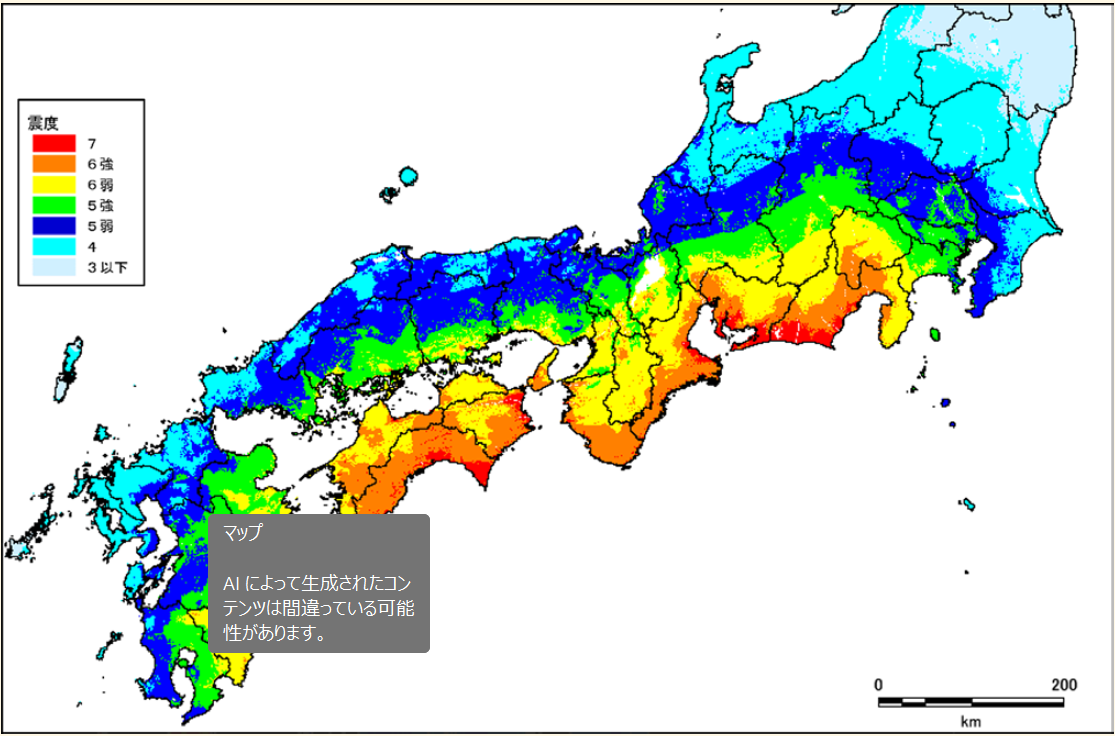

南海トラフ地震の発生地域と震度予想

2025年3月に公表された被害想定によると、南海トラフ地震が発生した場合、静岡県から宮崎県にかけた地帯の、主に沿岸域の一部で震度7となる可能性があります。

またそれに隣接する神奈川県から鹿児島県までの主に太平洋側の広い地域で、震度6強から6弱の大きな揺れが想定されています。

※中央防災会議 防災対策実行会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料」 【強震波形4ケースと経験的手法の震度の最大値の分布】より

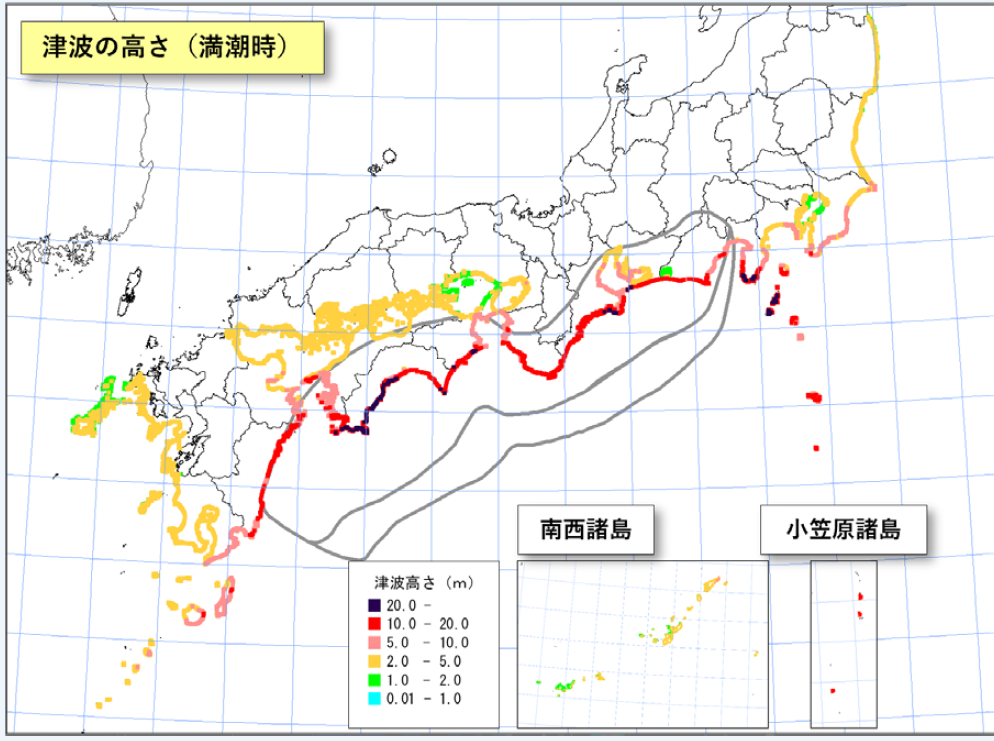

南海トラフ地震の津波高予想

津波に関しては、福島県から沖縄県の太平洋側の広い範囲で高さ3m以上の津波到達が予想され、また関東から九州地方にかけての広い太平洋沿岸地域においては、10メートルを超える大津波が想定されています。

これらの想定は、発生の過程が多様な南海トラフ地震の1つのケースとして挙げられたもので、実際にこの想定通りに津波が発生するとは限りません。

最大級の場合を想定しつつ、いざという時に慌てないように、日ごろの事前準備をしっかりとしておきましょう。

※中央防災会議 防災対策実行会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ 「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書 説明資料」 【全割れ全11ケースの最大包絡の津波高(満潮位からの津波の高さ)】より

30年以内の発生確率が「すべり量依存BPTモデル」で

60~90%程度以上、「BPTモデル」で20~50%に

(2025年9月26日改訂)

政府の地震調査研究推進本部では、長期的な地震発生の可能性を調査する「長期評価」を実施し、公開しています。

「今後30年以内に地震が発生する確率」については、2025年1月1日時点で発表されていた「80%程度」から、2025年9月26日に新しい数字に見直されました。

最新の科学的知見を取り入れ、隆起量のデータや、地震発生確率を計算する方法を見直したうえで、具体的には2通りの計算方法で下記の確率値が算出されました。

◆「すべり量依存BPTモデル」:地震発生間隔と隆起量データを用いた計算方法

60~90%程度以上

◆「BPTモデル」:多くの海溝型地震で用いている、発生間隔のみを用いた計算方法

20~50%

このように2つの数値が併記されています。

地震本部では、海溝型地震のうち、30年以内の地震発生確率が26%以上の場合は、3段階のランク表記で最も高い「IIIランク」(高い)と位置付けています。

9月に見直された確率計算の結果も、見直し前の結果も、同じ「IIIランク」(高い)に位置づけられ、南海トラフ地震の発生確率は、最新の科学的知見を取り入れても「高い」という評価に変わりは有りません。

地震調査委員会 平田直委員長は、「南海トラフ地震がいつ起きてもおかしくないことを示すデータだ。いつ起きるとは残念ながら言えないが、すぐに対策をしていただきたい」としており、引き続き防災対策や日頃の備えが必要です。

南海トラフ地震とは

南海トラフ地震の原因

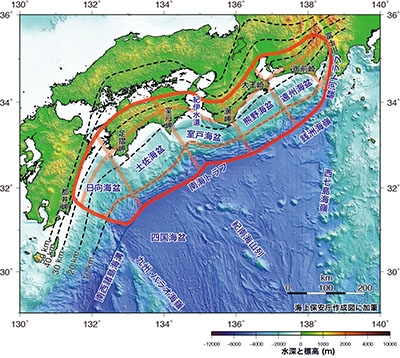

「トラフ」とは、海底の長くやや幅の広い溝のうち、最大水深が6,000mを超えないもののことです。最大水深が6,000mを超えるものは「海溝」と呼ばれます。

トラフや海溝は、活発で大規模な地震の発生源となります。

南海トラフは日本列島が位置する大陸のプレートの下に、海洋プレートであるフィリピン海プレートが南側から重なり、年間数cmの割合で沈み込んでいる場所で、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖まで至ります。

この沈み込みが原因で2つのプレートの境界にひずみが蓄積され、約100年から200年の間隔で、そのひずみを解放する大地震が発生しているのです。

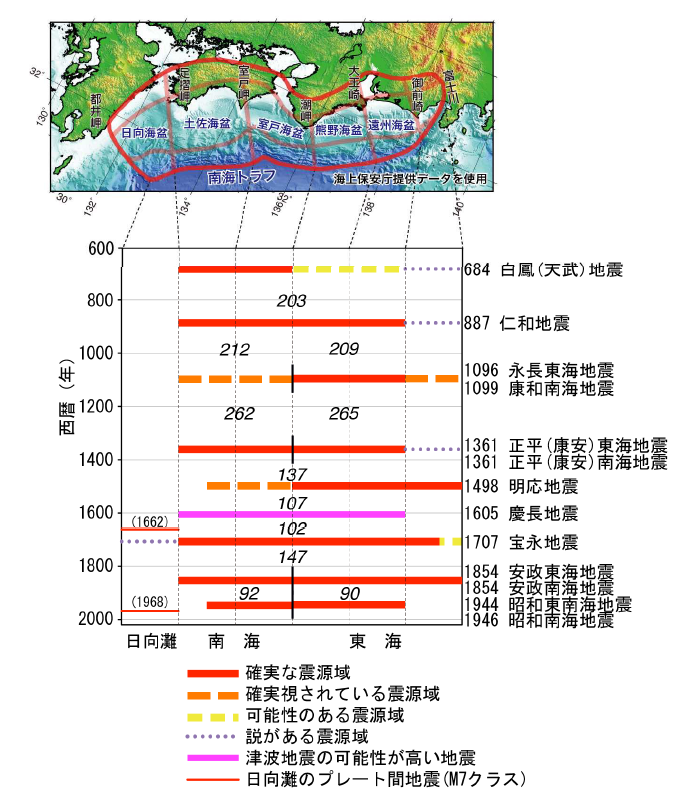

南海トラフ地震の歴史や経緯

南海トラフ地震は、約100~200年間隔で繰り返し発生している大規模な地震です。

過去に記録されている中で最古の南海トラフ地震は、飛鳥時代の西暦684年「白鳳地震」にまで遡ります。下の図のグラフ中にイタリック体で書かれた数字は、地震の発生間隔(年)を表しています。

※地震調査委員会「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版)」より

1361年に発生した正平(康安)東海地震・正平(康安)南海地震以降で見ると、間隔は約100年~150年間隔で繰り返しており、前回の南海トラフ地震(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))発生後、約80年が経過していることからも、「いつ次の南海トラフ地震が発生してもおかしくない状態」と言えます。

「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたら

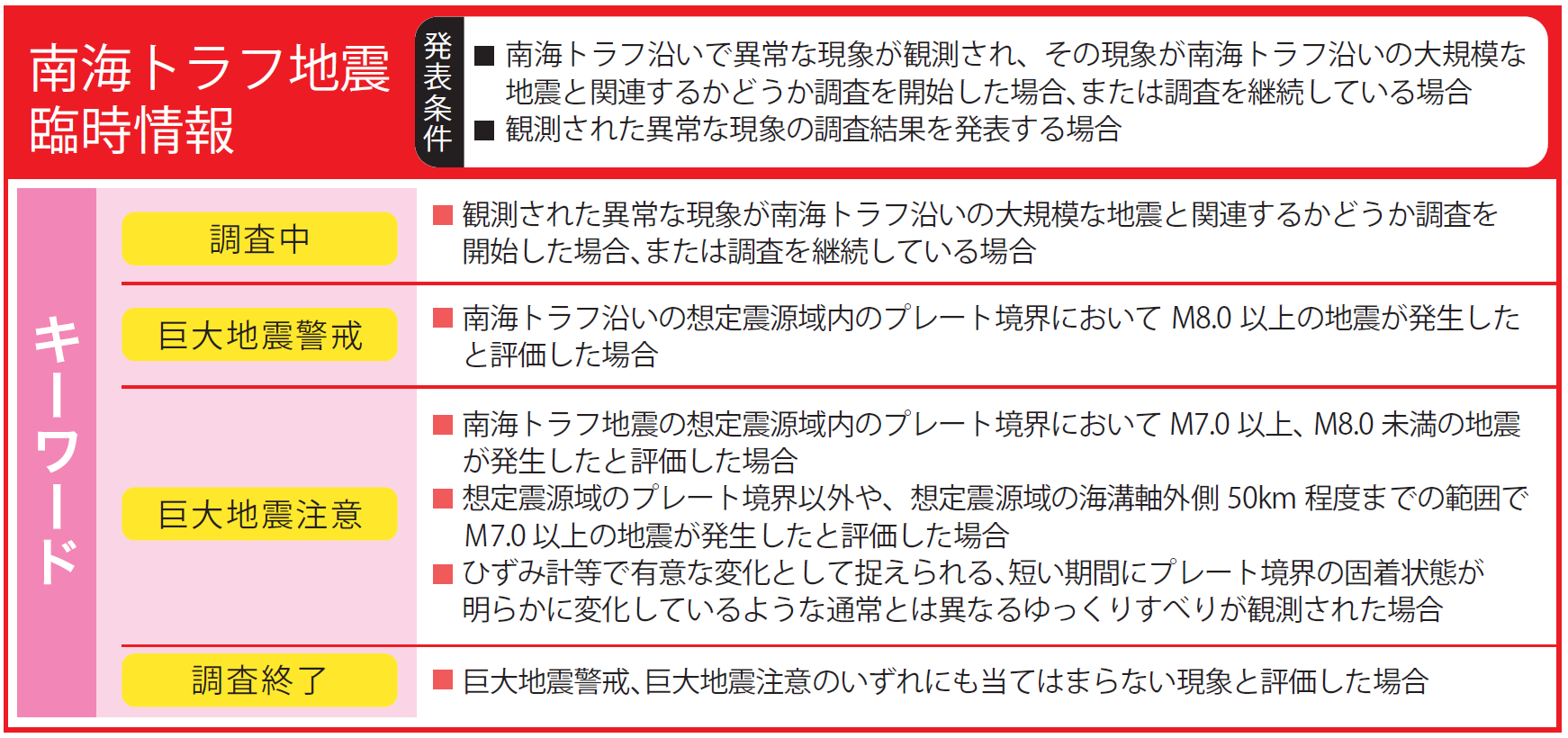

「南海トラフ地震臨時情報」とは

「南海トラフ地震臨時情報」は、南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合などに、気象庁から発表される情報です。

気象庁でマグニチュード6.8以上の地震など異常な現象が観測された5~30分後に、情報名の後にキーワードが付記された「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」が発表され、その後「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の臨時会合での調査結果を受け、()内に該当するキーワードを付けた臨時情報が発表されます。付記されるキーワードの種類は下記です。

2024年8月に宮崎県で震度6弱を観測した日向灘を震源とする地震(M7.1)発生を受けて発表された「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」は、まだ記憶に新しいですが、これが南海トラフ地震臨時情報運用開始後初めての発表でもありました。

南海トラフ地震臨時情報が発表されたら取るべき行動は?

南海トラフ地震臨時情報が発表されると、テレビやラジオ、インターネット、防災行政無線、広報車などにより情報が伝えられ、政府や自治体からは、発表されたキーワードに応じた防災対応が呼びかけられます。

発表されたキーワード別に行うべき行動は下記です。

- ●南海トラフ地震臨時情報(調査中):

避難などの防災対応を準備・開始するとともに、今後の情報に注意します。

- ●南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒):

地震への備えの再確認を行うとともに、地震が発生したらただちに避難できるよう準備をします。

事前避難対象地域*に居住している住民は、津波警報などの解除後に、浸水想定区域外の避難所や知人宅などに移動して、1週間の事前避難を行います。

事前避難対象地域外の浸水想定区域に居住しているケースでも、地震発生後の避難では間に合わない可能性があれば、同様に津波警報などの解除後に、浸水想定区域外の避難所や知人宅等に移動して、1週間の事前避難を行います。

*事前避難対象地域は自治体ごとに定められています。詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。

- ●南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意):

事前避難は求められませんが、日ごろからの地震の備えを再確認するとともに、地震が発生したらただちに避難できるよう準備をします。

- ●南海トラフ地震臨時情報(調査終了):

地震の発生に注意しながら通常の生活を行います。ただし、大規模地震が発生する可能性がなくなったわけではないことに留意をする必要があります。

なお、南海トラフ地震臨時情報が発表されてから慌てることがないよう、日ごろの地震への備えを事前にしっかりチェックしておきましょう。

ビジネスにおいては、発災時の緊急連絡や発災後の業務継続に向け、各所との連絡が必要になります。災害時でも繋がりやすい通信手段の準備は欠かせません。

また、防災訓練の際に拠点間の通信訓練を行うことも大切です。

平時の訓練で「繋がりにくい」などうまくいかない場合は放置せず、より最適な通信手段を見直しましょう。

>災害時にも繋がりやすい防災機能ワンパッケージ無線機

「ハザードトーク」の詳細情報はこちら

> お問合せはこちら

大地震に備えた事前準備を

発災時の緊急連絡やその後の業務継続のため必要な、災害時でも繋がりやすい通信手段の確保が大切です

大きな災害が起きると、通常使用している一般の通信網が規制され繋がりにくくなります。

また、災害後も基地局の停電などで長期に渡り各通信キャリアの電波状況が不安定になるケースも多く見られます。

災害時にも繋がりやすい通信手段を検討する際に気をつけたいことの1つは、衛星電話やMCA無線は屋内や都心部での通話が難しく、発信者着信者ともに通話時には屋外へ出ている必要があり、ビルなどでエレベーターが止まった中で、通話の必要が生じるたびに階段の上り下りをしなくてはならない事態が発生する可能性がある点です。専用アンテナを設置することで屋内でも利用可能となりますが、有線配線された固定の場所での通話に限定されるため、移動しながら通話することができません。

また、ソフトバンクの衛星電話スラーヤは2024年8月31日、MCAアドバンスは2027年3月31日、デジタルMCA(mcAccess e)は2029年5月31日、ドコモの衛星電話ワイドスターⅡは2028年3月31日にサービス終了との発表が出ており、早目のお切り替えご検討をお勧めしています。

テレネットの防災機能ワンパッケージ無線機「ハザードトーク」は、遮蔽物の多い都心部や屋内、車内での通話も可能。音声を非常に軽いパケットデータに変換し、限定法人ユーザーだけが使用できるドコモのMVNO(法人専用帯域)データ帯域をはじめ、ソフトバンクとのデュアルSIMや災害時に無料開放される00000JAPAN(ファイブゼロジャパン) などのWi-Fiでも通話が可能です。

そしてハザードトークには、1対1の通話はもちろん、ご関係者との情報共有が一度にできるグループ通話機能も付いています。

また、写真・動画を撮影し優先度などを選択して送信するだけの簡単操作で、Googleマップ上にプロットされた位置情報を伴い、グループ登録した端末間や管理画面に共有できる機能も。管理者と作業者、作業をしているメンバー間で速やかに現場状況を共有することが可能です。

令和6年能登半島地震被災地の復興活動でも、各社の電波が不安定な状態が長く続く中、多くの企業様・団体様にハザードトークをご活用いただきました。

サービス終了が発表されている、衛星電話スラーヤ、MCAアドバンス、デジタルMCA(mcAccess e)、衛星電話ワイドスターⅡをご利用中の企業・団体様には、早目のお切り替えご検討をお勧めしており、お得な乗り換えキャンペーンも実施しています。

無料のデモ機貸し出しも行っておりますので、ぜひ通話品質や機能をお試しください。

>災害時にも繋がりやすい防災機能ワンパッケージ無線機

「ハザードトーク」の詳細情報はこちら

> お問合せはこちら

ご家庭での備え

ビジネスでの備えと同時に、ご家庭での備えも大切です。

平時より、お住いのエリアのハザードマップを確認し、避難場所や避難経路、家族間での連絡方法などを確認しておきましょう。

また、避難生活に備えた非常持出品・防災グッズを所定の位置にまとめておき、3日程度の間しのぐことができる飲料水や食料の備蓄も用意しておきましょう。

あわせて読みたい!

企業・団体様には従業員などの安全に配慮する義務があります。

「揺れるまでに5秒あれば、予告なしの時に比べて80%死傷率が軽減できる」との研究 (出典:東京大学生産技術研究所目黒研究室のレポート『緊急地震速報導入による社会へのインパクト』)があり、少しでも猶予時間を長く確保することが大切です。

テレネットの建物用緊急地震速報受信機「ハザードプロ」は、エリアメールより早いタイミングで気象庁より出される緊急地震速報(予報)を受信する他、地震計も内蔵しています。

全館放送や建物入口の自動ドア、シャッターなどの館内設備と連動し、いち早い避難路の確保に役立ちます。

建物を所有・管理されている企業・団体様や、工場をお持ちの製造業様はぜひ、こちらもご一読ください。